木とともに生きる日本人の住まいの変遷

2025/04/28

こんにちは、今回は戦後から現在までの木造建築の流れについて、私なりの視点で振り返ってみたいと思います。

- 木造建築は、日本人の暮らしと文化に深く根付いた建築様式です。戦後の混乱期から高度経済成長、バブル崩壊、そして現代の持続可能性が問われる時代まで、木造建築はさまざまな変化を遂げてきました。

戦後復興と量の時代(1945年〜1960年代)

戦後すぐの日本は、焼野原からのスタートでした。住まいの再建が急務であり、質よりも量が求められた時代でした。とにかく早く、多くの住宅を建てる必要がありました。この頃は木材といえば柱という考えのもと、伝統的な軸組工法が中心でした。地域の大工さんが手刻みで家を建てるのが当たり前で、まだまだ、プレカット技術などはありませんでした。木材も地域の山から調達し、職人の経験と勘がもの言う世界だったのです。

高度経済成長とプレハブ化(1970年代〜1980年代)

日本が豊かになるにつれ、住宅に対するニーズも多様化していきました。建築の現場でも合理化が進み、大手ハウスメーカーの台頭、プレハブ工法の普及が進みました。この頃からプレカット技術も徐々に登場し、従来の手刻みを省力化する流れが加速しました。構造の安定性が高まり、建て方のスピードも上がりました。しかし、その一方で、工業化.大量生産の波に飲まれ、自然素材や本物の木の家が減っていったのも事実です。

バブル崩壊と住宅の多様化(1990年代〜2000年代)

バブルが崩壊すると、「家は資産」という考えが揺らぎ始め、本当に良い家とは何か?が問われるようになりました。自然素材や健康住宅、耐震性能などへの関心が高まり、木造住宅も「こだわり」を求めるお客様が増えてきました。この時期は建築基準法の改正が相次ぎ、耐震.省エネ性能の向上が求められるようになったのも大きな転換点です。我々もこの頃から自然素材を使った家づくりに力を入れるようになりました。

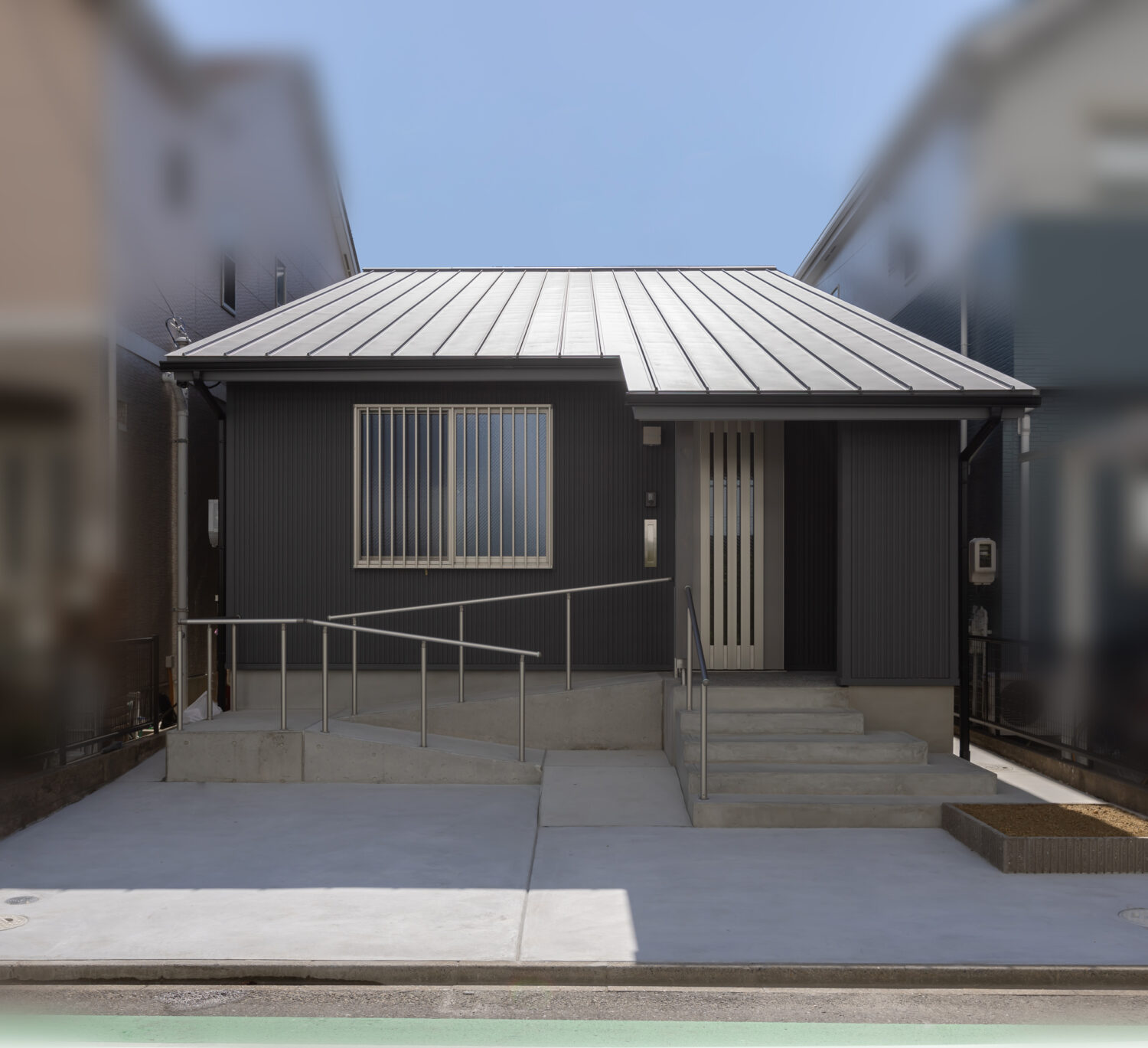

現代〜サステナブルな木の家へ(2010年代〜現在)

現在、木造建築は再び見直されています。環境負荷の少ない再生可能エネルギー資源である「木」は、SDGsの観点からも注目の的です。国産材の活用、地産地消の家づくり。そして長寿命な家づくりが求められています。...技術の進化も著しく、プレカットの精度や構造計算の高度化により、木造でも3階建てや大空間が可能になりました。昔ながらの木の温もりと、最新技術の融合。それが今の木造住宅のあり方だと感じています。...